No hay pretensiones en esta lista, no hay en ella la ociosa necesidad de demostrar cuánto he leído ni qué tan intelectual soy. Es una lista personal: diez libros que tienen una historia única, a pesar de ser libros y más allá de la palabra escrita.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Estos no son los diez mejores libros que he leído, tampoco los diez libros que cambiaron mi vida o que me hicieron una mejor o peor persona. Son diez libros entrañables. Lo entrañable es aquello que habita en la entraña, que se arraiga en las zonas más profundas, para bien o para mal. Es, textualmente, una elección visceral.

No hay pretensiones en esta lista, no hay en ella la ociosa necesidad de demostrar cuánto he leído ni qué tan intelectual soy. Es una lista personal: diez libros que tienen una historia única, a pesar de ser libros y más allá de la palabra escrita.

Traté de acomodarlos en orden cronológico. Algunos son libros que se remontan a mi infancia. Otros son más cercanos. Ciertos libros ya no existen en mis libreros, pues todos tenemos nuestra propia Biblioteca de Alejandría la cual, aunque nimia, de alguna forma materializa nuestra propia devastación, que no es otra cosa que el implacable paso del tiempo. Tal vez estos títulos encuentren nuevos lectores o bien resulten coincidencias cómplices con algún lector. Eso es todo. Va:

En mi infancia primera atesoré este libro. Sabía la historia porque me la leyeron, no en inglés sino en traducción simultánea. Por supuesto, yo aún no leía ni inglés ni mi lengua materna. Es un libro de los '70, que ofrecía algo mágico para la época: era un libro con olor. Lo dicho, era un libro rasca-huele, como lo serían las pegatinas que tuvieron su boom en los ochenta. Si hoy se ofrece este artículo como algo único, no lo crean, es una olorosa mentira. Dediqué horas a contemplar las imágenes de los ositos y las indescifrables letras y a detenerme en las páginas asignadas con olor, que no eran otra cosa que una hermosa ilustración en la que estaba pegado un círculo evidente el cual se frotaba y se olfateaba. Siempre sentía la urgencia de llegar a la taza de chocolate caliente. Este libro se perdió. La última vez que lo vi era una niña más grande. Encontré uno de sus pliegos en el fondo de un juguetero. Era la página del bastón de caramelo. En ese momento recordé la historia y muchas de sus imágenes. Froté con desanimo el círculo del dibujo, pero sólo olía a papel viejo. Ahora lo que me queda de él es la posibilidad de tener el recuerdo de haber tenido un recuerdo, como si la Navidad misma fuera una cajita china de pasados dentro de pasados.

Ese libro habita todavía en uno de mis libreros. Hace muchos años que perdió su camisa. Es un libro como solían ser cuando yo era niña: grandes, pesados, que uno sostenía al sentarse en el suelo con las piernas cruzadas. Tiene un apartado de dinosaurios, ilustrado con una lámina que parece más la foto de una maqueta antigua de museo. Los dinosaurios están ahí, entre maleza, amenazados por volcanes ardientes. Todos tan verdes y majestuosos. Al leer ese libro siempre tenía la precaución de saltarme la horrible foto de una oruga, un close up que me aterraba, porque sus manchas dibujaban un rostro espeluznante. Los dinosaurios no me asustaban. Trataba de agrandar aquellos reptiles impresos, comparándolos con lo alto de los edificios, pensando si cabrían en mi cuarto o en la calle o si sólo eran del tamaño de un coche. Esto fue antes del boom de los dinosaurios y sus muchos libros y mucho antes de la primera Jurassic Park. Me gusta imaginar que alguien en su infancia también trataba de materializar esos animales extintos impresos en aquellos libros y terminó encontrando la manera de hacerlo con los efectos especiales que ahora ofrece el cine. Me causa curiosidad saber cuáles maquetas ven los niños de ahora, qué materializarán en los años venideros.

Este fue el primer libro de largo aliento y sin ilustraciones que logré leer completo en mi infancia. Recuerdo poco de él. Traté de leerlo ya adulta, no pude, lo admito, me pareció aburrido. Pero el viaje de Nils, en su momento, fue el espejo de mi propia travesía: lograr ser una lectora. En algún momento de esos folios dejó de dolerme la cabeza. Ese dolor que no es provocado por la falta de lentes o de sueño, sino el que nos hace saber que tenemos algunas neuronas funcionando por primera vez. Recuerdo que me emocionaba la historia, quería saber qué iba a pasar, pero mi velocidad de lectura me impedía avanzar y saber más. En algún momento, dejé de usar el dedo índice para no saltarme la línea en curso. De ese libro me queda la sensación que tuve, por primera vez, de que con la lectura me iba a otro lado, que la realidad no estaba ahí mientras duraba la lectura. Es un placer que ahora calificaría como adicción. Cierto, los adictos pocas veces logramos la rehabilitación total.

Agradezco que este libro siga aquí, algo avejentado y con parte de su pasta dura dañada por el agua. Los cuentos rusos tradicionales que están ahí me han seguido toda la vida, son un leitmotiv. Para mí son un mundo fantástico que visité durante mi infancia y que siempre está en paralelo con esta realidad. Supongo que la carga emocional de este libro se hizo mayor con los años: como niña de los años setenta, como niña de la Guerra Fría. La Editorial Progreso nos ofrecía libros provenientes de la extinta URSS, ese lugar remoto, prohibido, peligroso, rojillo. Nada, los anaranjados del pájaro de fuego y las ilustraciones hermosísimas de este libro me hacían dudar sobre el enemigo común. Con los años, la duda se convirtió en certeza y premisa: no importa dónde estés, la belleza siempre habita.

A diferencia del libro de Lagerlöf, este lo he releído una y otra vez. Una de mis alegrías fue leerlo en su idioma original, en una bonita edición bilingüe de pasta dura que reemplazó al maltratado ejemplar de bolsillo que leí en mi infancia. Podría escribir muchas cosas sobre El Principito, pero la anécdota primera, y acaso la más honesta, es la de la certeza que tengo hasta hoy en día: el principito se suicidó. No me interesa discutir si es cierto o no, si lo que leí la primera vez fue un error. Es todo, es un suicida, porque sólo la muerte le permitió regresar a su planeta. Para mí es cierto, no me interesa juzgar el acto, ni buscar la metáfora. Se fue y sólo nos legó el conocimiento de la ausencia, que no es lo mismo que el vacío. Esa sensación de desolación que tuve al contemplar una y otra vez la ilustración del muro vacío. Sí, ahora, con los años acumulados, sé que es la ausencia que dejan los muertos.

La primera vez que supe de Alicia no fue frente a un espejo sino en la pantalla, entonces inmensa, de un cine. Como muchos niños, supe del país de las maravillas gracias a Disney. Aunque me gustaba que el personaje principal fuera una niña, como yo, Alicia no me gustó del todo. Prefería a los personajes y el colorido de la película. Leí el libro original en mi adolescencia. No había duda, la niña original tampoco me agradaba. Aunque ahora me es evidente, entonces confiaba en que las películas se apegaran a las historias reales. No culpo a Disney de nada, gracias a él, a través de muchas de sus producciones, sentí la inquietud de leer las historias originales. Creo que este libro me resultó doblemente maravilloso, porque tenía una referencia que fue superada abismalmente.

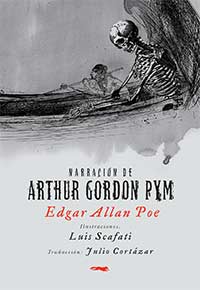

Querría poner aquí mi edición de obras completas de Poe en inglés: la edición de tapa dura, camisa con tintas metálicas y papel inmaculado. Salvaría ese libro de cualquier incendio, terremoto o inundación. Pero he elegido otro. Desde que leí a Poe en mi adolescencia, es una entidad que me acompaña. Con su obra supe del horror blanco, y una de sus variaciones: la desmemoria. Leí toda su obra, hasta su poema en prosa Eureka. Pero en una etapa de mi vida, me alejé de las letras; es una historia para otro lugar. Durante esos años tenía la imagen recurrente del cadáver de un marinero amarrado a un timón mostrando una sonrisa descarnada. Por más que trataba, no lograba recordar si lo había visto en un cuadro, una película, si lo había leído o imaginado. Simple y llanamente no recordaba la referencia. Cuando regresé al mundo literario, un amigo me dio la respuesta: es una escena de La narración de Arthur Gordon Pym. Busqué la escena en mi viejo libro de la colección de Sepan Cuantos, de Porrúa. Ahí estaba el marinero descarnado, idéntico a mi recuerdo, idéntico al momento primero en que lo había conocido. Yo había olvidado la referencia de mi autor favorito. Sólo él podía enseñarme el horror de la desmemoria.

Así como Lagerlöf me provocó dolor de cabeza al aprender a leer con fluidez, lo mismo me ocurrió con Flaubert. Fue el primer libro que logré leer en francés sin intentar traducir, es decir pensando en el idioma. Me sentí tan bien con el logro, que hasta me hizo creer que podría completar la lista de lecturas requeridas para elegir el área de letras de la sección francesa de mi escuela. El francés no era mi lengua materna. La lección vino después, cuando le entregué mi ensayo a mi maestra. Me dijo: no entendiste nada, tú sólo leíste la historia. Fue un balde de agua memorable. Nunca estudié letras, aunque no por no cumplir con la lista aquella. Es otra la historia. Pero ese momento, el releer a Flaubert y a otros tantos autores con otro punto de vista, a la larga, me permitió ser ahora lo que quería ser entonces: escritora.

Esta fue una lectura recomendada por mi padre. A finales de los ochenta alguien le prestó el libro. Existen multitud de personajes en lo que leemos, muchos son memorables, emblemáticos o alegorías complejas. Pero pocos nos dan la sensación de que no fueron personajes, sino gente que conocimos en carne y hueso. Ignatius J. Really, el personaje de la novela, habitó aquella casa familiar ochentera. Hoy en día, tengo mi libro amarillo mostaza, como la de los hot dogs, en el librero. Su lomo es la fotografía de un momento de esa época: la risa de mi padre, mi risa, y los folios compartidos.

Leí por primera vez a Panero ya grande. Jamás había visto su nombre. Mi esposo actual tenía algunos libros de él que había comprado en lugares inusuales. Descubrir a Panero fue como encontrar la sombra de todo lo que no he podido decir, porque mi voz no basta. Cuando empecé a navegar en la red, hace ya años, me topé con una persona apodada “el niño Panero”, de quien más tarde sabría que se llamaba Fran. Era un español panerista. Nunca he visto a Fran en persona ni he escuchado su voz, pero él me regaló el último libro entrañable que he tenido. Me lo envió desde España. No sé si en estos últimos años el libro llegó a México, lo cierto es que ahora se puede comprar cualquier cosa en la red. Hasta podría adquirir un nuevo ejemplar de mi libro navideño de la infancia, que se edita todavía en Estados Unidos. Pero cuando ese libro, apodado también como la Biblia Negra, salió en España por primera vez, no había forma de obtenerlo. Y de haber existido, mi monedero no me lo hubiera permitido. Era otra época. El libro siempre está cerca de mi escritorio. Cuando lo veo, lo toco, acaso para verificar que es real. Ese envío me dio una alegría similar a aquella que sentía cuando olfateaba la falsa taza de chocolate de mi libro navideño. Lo sé, el olor de Panero es otro.

¿Quién es Érika Mergruen? (Ciudad de México, 1967) Ha publicado los poemarios Marverde (1998), El Osario (2001) y El sueño de las larvas (2006); el volumen de cuentos Las reglas del juego (2001) y La piel dorada y otros animalitos (2009); el libro de minificciones El último espejo (2013); La ventana, el recuerdo como relato (2002) con el que obtuvo el premio Autobiografías, Diarios y Testimonios de Mujeres Mexicanas, DEMAC 2001-2002, y la novela La casa que está en todas partes (2013), disponible en Books Marketplace (e-book). Su novela reciente, Todos los vientos (2015), está disponible en ediciones Cal y Arena. Actualmente escribe una columna, "Minutas de la sal", en La Jornada, Aguascalientes.